INTERVIEW 業界別起業家インタビュー

金融業界で新たな価値を創造してきた革新者の行動哲学

覚悟を持って挑む起業家こそが、社会を前進させる未来をつくれる

マネックスグループ株式会社 会長 松本 大

1999年に創業し、金融とITの融合で証券投資を人々に身近な存在へと変えたマネックス。MONEYのYを一文字前のXに置き換えた社名には、「未来の金融サービスをつくる」という、創業者・松本大氏の意思が込められている。同氏は、数々の革新的なサービスで国内外に事業を広げてグループを大きく成長させた後、2023年にマネックスグループ最高経営責任者の座を後継に託した。今年3月には代表執行役を退任し、完全にグループ本体の経営トップから退いたが、その歩みのなかで磨かれた経営観は、いまも揺るぎない。一歩先を見据えた意思決定の極意を、松本氏に聞いた。

※下記はベンチャー通信93号(2025年9月号)から抜粋し、記事は取材時のものです。

目先の利益よりも「先へ進むこと」を優先

―これまで、後継の育成に当たり重視してきたことを教えてください。

「これだけは欠かせない」という大切な資質として後継者に求めてきたのは、「自分で物事を判断し、与えられた権限を使い切って行動できること」です。新任社長が前任者に伺いを立てる姿勢でいたら、前任者を超えることはできず、組織も成長しません。失敗のリスクはあっても、行動しなければ結果も出ず、問題点すら見えてきません。自分で決め、確実に行動に移せる資質をトップが持っていてこそ、組織としての前進を生み出せるのです。

―そうした資質は後継者だけでなく、創業者にこそ求められそうですね。

ええ。昔もいまも変わらず、起業家に必要なことだと思います。私自身、「先へ進むこと」が性分としてあったのかもしれません。たとえば、私は前職のゴールドマン・サックス証券で、共同経営者の立場にいたにもかかわらず上場直前に退職しました。「やりたいことがあるけれど、ここに残っていては実現できないから」と、大きな財産をつくれたはずのストックオプションのような権利を放棄したのです。そこから、「未来の金融を創造する」という理念を掲げ、立ち上げたのがマネックスでした。いかに現状を維持するかではなく、「先へ行くにはどうすればいいか」を考えるのが私の性分なのです。この「先へ進む」「未来を創造する」という考え方は、起業家にとって極めて重要なものだと思っています。起業や会社経営の意義を「社会をより良くすること」と定義するなら、新しい価値を絶えず生み続けなければならないからです。

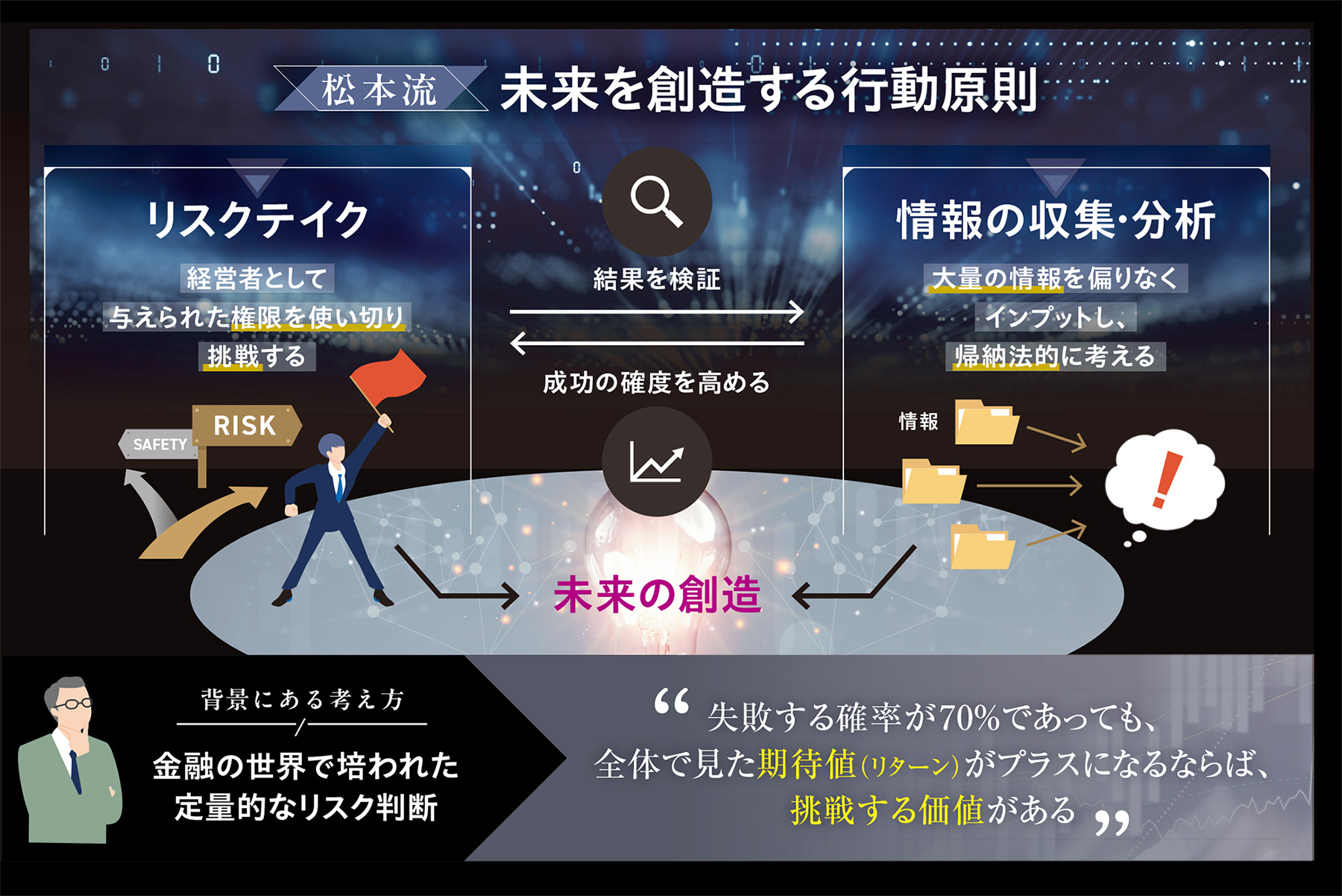

―起業家が「未来を創造する」ために大切なことはなんだと思いますか。

重要なポイントは2つあります。1つは、リスクを恐れないこと。マネックス設立時に資本や技術の面で支援してくれたソニーの出井伸之さんは、IT時代の幕開けを予見し、「ハードとソフトの融合」を掲げたさまざまな挑戦をしました。当初は、なかなか周囲の理解を得られず、評価されないこともありましたが、それでも彼は、まるで「未来から来た人」のように改革を進め、ソニーを偉大な企業へと導きました。しかし、現実には未来から来た人なんていませんし、未来のことは誰にもわかりません。そんな未来を語っても、賛同を得られるとも限らないし、成功の保証もありません。それでも、リスクを取らなければ新しいことは始められない。だからこそ、リスクを取ることは未来をつくるうえで重要だと考えています。

耳に障る意見であっても、偏ることなく積極的に集める

―もう1つのポイントとはなんでしょう。

情報を徹底的に収集・分析することです。周囲から「どうやったらそんなことを思いつくのか」と思われるような斬新なアイデアは、ゼロから突然ひらめいたように見えることが多いですが、実際はそうではないと思います。私の場合、まずはとにかく大量に情報を集めます。

ただし、自分の好みや先入観だけに基づいて情報を集めると偏りが生じます。これからつくろうとする未来は自分だけのものではなく、みんなの未来ですから、みんなの視点を知らなければいけません。だから情報は大量に、しかも偏らずバランスよく集めることが大事なのです。私はいまも「マネックス・アクティビスト・ファンド」の投資先とのエンゲージメントなどを通じて、運用においても良い結果を出し続けていると自負していますが、マーケットの先行きを見極めるための情報収集では、つねにバランス感覚を意識しています。ニュースやSNSからは、自分が心地よい意見だけでなく、耳に障る意見や異なる立場の情報も同じくらい取り入れます。そうしないと、現実の全体像は見えてきませんから。

また、そうした得た情報を「帰納法」的に分析することが重要だと考えています。

ただし、自分の好みや先入観だけに基づいて情報を集めると偏りが生じます。これからつくろうとする未来は自分だけのものではなく、みんなの未来ですから、みんなの視点を知らなければいけません。だから情報は大量に、しかも偏らずバランスよく集めることが大事なのです。私はいまも「マネックス・アクティビスト・ファンド」の投資先とのエンゲージメントなどを通じて、運用においても良い結果を出し続けていると自負していますが、マーケットの先行きを見極めるための情報収集では、つねにバランス感覚を意識しています。ニュースやSNSからは、自分が心地よい意見だけでなく、耳に障る意見や異なる立場の情報も同じくらい取り入れます。そうしないと、現実の全体像は見えてきませんから。

また、そうした得た情報を「帰納法」的に分析することが重要だと考えています。

―帰納法的に分析するとは、どのようなことですか。

「多くの人がこんなことを言っている。こういう技術がある。こんなことが流行っている」。そうした、複数の具体的な事例や観察結果から共通点を抽出し、未来の姿を絞り込んでいくのです。私はゴールドマン・サックス証券時代から、新しい事業を始める前は、マーケットや投資家など、あらゆる関係者の話を徹底的に聞きに行くことを大事にしてきました。そうして集めた情報を整理し、「これからなにが起きるか」を考えるのが、私の基本的なアプローチです。最近の例をあげると、好調な業績が続き、昨年には米ナスダック市場への上場を果たしたコインチェックの買収も同様でした。

―詳しく聞かせてください。

ブロックチェーンや暗号資産の世界への進出も、ゼロから思いついたわけではありません。多様な立場の人に話を聞き、その知見を組み合わせていくうちに、「これからはトークンが非常に重要になる」と確信し、「クリプトの取引所をつくろう」と構想していました。そうした折に、コインチェックで仮想通貨の不正流出事故が発生し、「我々が買収しよう」という判断にいたったのです。実際、その買収は強烈なリスクを伴う案件でした。国の規制が急速に強化される状況下で、あえて踏み込むのは簡単な判断ではありません。それは一歩間違えば大きな負担になる可能性もあったわけです。しかし、仮想通貨取引所は売買のマッチングと顧客資産の保管の両方を行う銀行に近い存在である以上、規制が厳しくなるのは当然のことです。規制の強化は、裏を返せば健全な競争環境が整備されることと同じですから、そのなかでいかに立ち回るかが重要になります。私はそうした前提に立って収集した情報を帰納法的に整理し、我々が先へ進むために取るべき行動を考えました。その結果、「ここは自分がリスクを引き受けるべきだ」と腹を括ったのです。

70%が失敗するとしても、30%がうまくいけば大成功

―まさに、情報の収集・分析とリスクを取った行動が成功につながったと。

そう言えますね。今後は、このリスクを取る判断の部分がますます重要になると思います。いまは、情報収集や分析のかなりの部分を生成AIで効率化できる時代になりました。未来をつくる作業を100マイルの道のりにたとえると、そのうち99マイルはAIが担えるかもしれません。ですから、いまでは「どれだけAIをうまく使うか」が重要になったとも言えるでしょう。しかし、未来を形にするためのラストワンマイルをいかにジャンプするか。つまり、どんなリスクを取り、いつ、どのように踏み切るかという最終的な意思決定は、AIでは代替できません。AIが99マイルの道のりを整えてくれても、最後の一歩はやはり人が踏み出す必要があるのです。

―最後に、ベンチャー企業の若い経営者にメッセージをお願いします。

自分が「捨て駒」になるくらいの気持ちで、リスクを取って挑戦してほしいですね。失敗を恐れて安全策ばかり探していては、新しい価値は生み出せません。当然、成功する保証はなく、仮に私の話を聞いて100人が挑戦したら、成功するのはおそらく30人程度でしょう。私は金融業界に長く身を置いているせいか、リスクを定量的に捉える傾向があるかもしれません。ベンチャーキャピタルならば、「100社に投資して70社が失敗しても、30社がうまくいけば大成功」と考えます。そして、これは個人の人生にも当てはまると私は思います。30%の勝ちによる利益が70%の失敗による損を上回るなら、期待値としては確実にプラスです。数学的には、「だから挑戦したほうがいい」という結論になります。もちろん、そう割り切るのは簡単ではなく、「失敗したら自分の人生はどうなるのか」と、誰でも不安になるでしょう。私は金融的な発想が先に立ち、生身の人間の事情に対する配慮が薄くなる傾向があるかもしれません(笑)。しかしそれでも、最後はリスクを取る覚悟が必要だと思っています。起業家であるならね。

PROFILE

プロフィール

松本 大(まつもと おおき)プロフィール

1963年、埼玉県生まれ。1987年に東京大学法学部を卒業後、ソロモン・ブラザーズ・アジア証券会社(現:シティグループ証券株式会社)に入社。1990年にゴールドマン・サックス証券株式会社に転職し、1994年には同社史上の最年少でゼネラル・パートナーに就任する。1999年に株式会社マネックスを設立。オンライン証券サービスの草分けとして支持を集め、設立からわずか1年4ヵ月の2000年8月に東証マザーズ(当時)に上場。2005年に東証一部(当時)上場。2008年にマネックスグループ株式会社に社名変更。2023年に最高経営責任者を退任し、取締役会議長兼代表執行役会長に就任。2025年より現職。

※このサイトは取材先の企業から提供されているコンテンツを忠実に掲載しております。ユーザーは提供情報の真実性、合法性、安全性、適切性、有用性について弊社(イシン株式会社)は何ら保証しないことをご了承ください。自己の責任において就職、転職、投資、業務提携、受発注などを行ってください。くれぐれも慎重にご判断ください。